-

运城市三馨食品有限公司 淮北市兑菜食品加工有限公司 马鞍山市依水源食品有限公司 鹿邑县胡艳食品加工坊 烟台天鹭食品有限公司 河北雄安骅洋纸塑包装实业有限公司 仲景食品股份有限公司 河南省怀药堂食品有限公司 青岛康迪园食品配料有限公司 香鸽苑烧烤店 河北聚会烛业有限公司 山东秋韵食品有限公司 阜宁县阜威食品有限公司 宿州市扶疏亭食品有限公司 河北正杨一滴香食品科技有限公司 广东仙泉湖水产连锁有限公司 誉商承德供应链管理有限公司 清远市清新区顺景食品有限公司 塞上牧场(宁夏)农业发展有限公司 宿迁味百道食品有限公司 聊城仁熠商贸有限公司 百户烧煲砂锅厂 襄城县腾瑞居食品加工坊 德州德牧肉类加工有限公司 河南燕诚神州机械设备有限公司 诸城市创优机械有限公司 海蓝厨房供应链科技(海南)有限公司 四川春之源食品有限公司 北京玉果饮品有限公司 内蒙古魏记平食品科技有限公司 烟台新起食品有限公司 内黄县翱翔食品有限公司 郓城县亿海食品有限公司 青岛星城(德州)调味食品有限公司

自己做的预制菜自己吃吗?

谭同学每天早上8点就到实验室了,她说自己“比较懒,起得晚”。到了实验室,她拿出提前备好的鱼肉,加佐料,包锡纸,放烤箱。隔壁桌的学姐则熟练地从水箱抓出一条活鱼,杀鱼、去鳞、去内脏。

这个看起来像饭店后厨的地方,是华中农业大学新工科大楼的实验室。每一间实验室里都放着看不懂功能的冰冷仪器和贴着标签的瓶瓶罐罐,以及柴米油盐锅碗瓢盆。

走过一扇扇门,你能依次闻到鱼的腥味、蛋糕的甜味、蔬果的清香和让人流口水的烤物香气。

今天的烤物香气来自谭同学之手,她正在做一道预制烤鱼,这是她的毕业课题。

在预制菜实验室

我不争气地流下了口水

华农一向是个蛮神的地方,这里的同学有开挖掘机的,有养猪的,有种田的,所以有个做预制菜的团队,好像也没什么稀奇的。

第一次来的时候,我随机拉了个同学问:哪些实验室是做预制菜的啊?

他笑着回答:我们这一整层都是做预制菜的。

看着实验室里跟生化武器似的仪器,我不敢相信我的眼睛。一点锅气都没有的地方,要怎么做菜啊。

“预制菜的范围很广。像我们做的鱼糕、鱼肠也可以算是预制菜,不一定是广义上加好佐料炒出来的菜。”说话的同学姓苏,是做鱼糕的。“鱼糕经过再加工,还不是可以说是预制菜。”他建议我随便逛逛,说不定能逮到正在制样的同学。

实验室里,同学们把食物叫做“样品”,制样,就是我理解的做菜。

虽然对食品科学一无所知,但通过空气中飘来的味道,基本能判断出实验室里大概在搞什么东西。果蔬实验室里的味道香香甜甜,水产实验室的味道常年一股鱼腥味,遇到谭同学的时候,她刚好在做预制烤鱼。

想到《卡萨布兰卡》里的经典台词,“华农有那么多实验室,有那么多美食,为什么我偏偏走进你这一家。”

谭同学是华农食品科学专业研二的学生,问到为什么会选择研究预制菜,她说:“预制菜可是现在食品科学专业研究的热门赛道,大家都想分一杯羹。”

谭同学今天要制6个样,也就是制作6条烤鱼,即便是烤这一个步骤,也有多种加工方式:油炸、空气炸、炭烤、电烤等。实验从早持续到晚。

我吞了吞口水。

预制菜

到底怎么制?

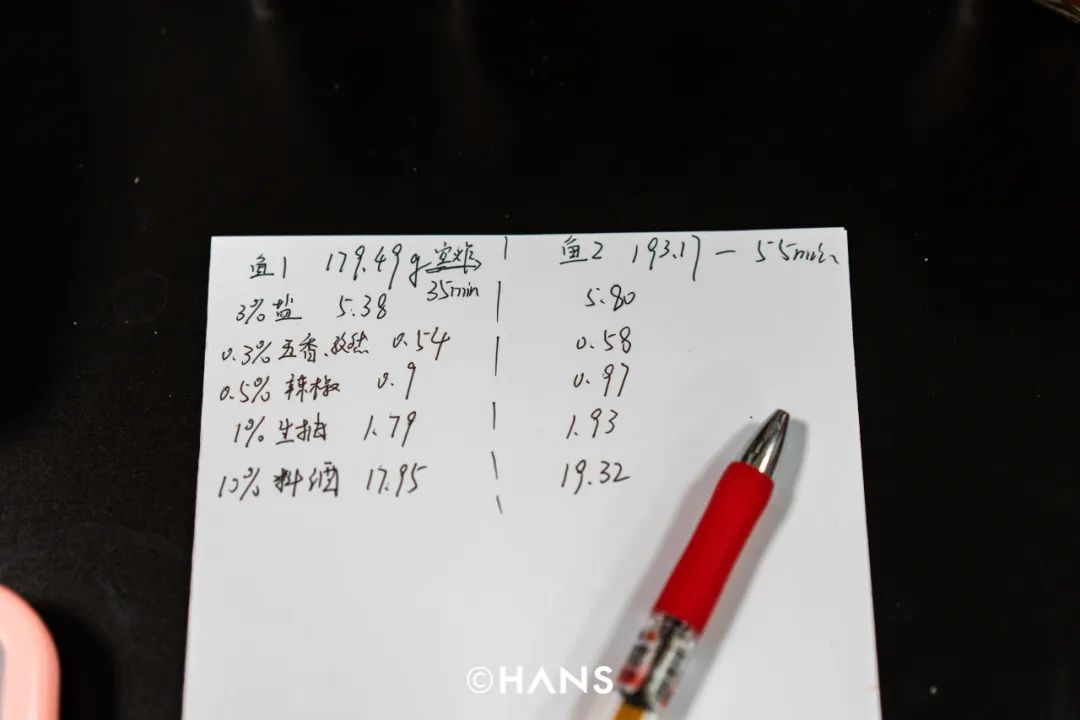

谭同学穿着白色实验服,形象介于厨师和医生之间。她“做菜”的每一步都经过了精密的计算,其中添加的盐、五香粉、辣椒、生抽和料酒,都在电子秤上过了一道,克数精确到小数点后两位。

有工业化生产那味了。

她拿出的是武昌鱼。预制烤鱼的赛道很少会出现武昌鱼,这是一次全新的尝试。

和想象中新东方厨师式的大刀阔斧不同,谭同学将调料温柔涂抹在鱼身之上,与其说是腌制,更像是在给鱼做手术:撒盐、翻面、刷料酒,用锡纸包裹住鱼身,她拿出计时器,点开倒计时。

“烤鱼做成预制菜,通常需要带点生。”谭同学介绍,“消费者拿出烤鱼的时候,需要进行复热,我们要做的是让复热之后的烤鱼能达到最好的风味。”

不同的时间,会影响烤鱼复热后的不同口感。

第一条鱼的空气炸时间为35分钟,与此同时,谭同学开始腌制第二条鱼,由于鱼的克数不同,她需要经过重新计算,一比一还原上一条鱼的腌制步骤。

“第二条鱼的空气炸时间为55分钟,时间会慢慢递增。”

“接下来的一周会测量这6个样本的各项指标。”她闻了闻烤好的鱼,“有点腥。一切都是为了知道最佳的复热条件是什么,让它的风味尽量靠近现做佳肴。”

真空包装后,这条鱼最终会化成数据写进论文里。我期待的烤鱼大餐,也在一串串的数字和冷静的计算里化为乌有。

谭同学的实验目前还不涉及到贮藏技术。她制作出的预制烤鱼经过冷冻,最多储存一周。“市面上的预制烤鱼保质期一般是6个月。”

预制菜

是黑还是红

从发现外卖是料理包开始,到某预制水饺店的橱窗里包水饺的阿姨只是一场盛大的表演,再到今年过年桌子上出现的预制年夜饭……

预制菜自带的“热搜体质”,让大家吃惊了一次又一次。

我有个朋友以前蛮爱吃便利店的加热饭团,有一次她参加某预制菜博览会,发现包了肉的饭团成本只要几毛钱。她就不敢吃了。

“为什么不吃?其实预制菜和现做菜肴的营养成分并没有太大的区别。”提到预制菜,基本每个华农的学生都这么告诉我。“只要味道好我就会吃。”

我爸爸这一点倒是很有华农精神。自从学会网购,他老人家就很少再去菜市场买肉。他是个蛮勤快的男人,却也被先进的科技手段和快捷的送货速度所折服。

现在就不谈餐馆里是不是预制菜,连我屋里饭桌上出现的卤鸡腿、烧生蚝和油焖大虾,都可能是预制的。他经常会做出一道看着蛮牛的菜,狡黠一笑:厉害吧?网上买的。

同事小路也经常买盒马的咖喱鸡肉调料包,只需要热一下倒进饭里,就成了一碗“搞得蛮好吃”的咖喱鸡肉饭。

所以预制菜,到底是黑还是红?

关于预制菜的Q&A

带着一脑袋关于预制菜的问题,我询问了华农的谭同学、苏同学,想得到答案。

1️⃣ 预制菜的定义?

“经过工业化生产、不添加防腐剂、加热后熟制的食品。”2024年3月21日,市场监管总局等六部门联合发布《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》,首次明确预制菜的定义。

正常菜肴是全过程制作,从原料开始,到最后的呈现,都在同一时间完成。预制菜则多了一个前处理的工序,中间会间隔一段时间,然后进行再加工。

预制菜这个概念很早就有了,最早流行于欧美和日本。这几年,我们对方便、快捷也能满足人体所需营养的预制菜也有了需求,所以才开始关注起这个赛道。

2️⃣ 作为食科专业人士,出去吃饭能吃得出预制菜吗?

不一定。虽说是加热半成品,但可以在复热中添加调味料和香味,一定程度上可能吃不出来是预制菜。不过全过程制作和半成品加热还是有区别,比如肉类,加热时间和加水量没把控好的话,可能肉质会出现不同程度的过熟或偏柴。

3️⃣ 你心中成功预制菜的标准是什么?

从我个人角度,是味道。你去学校食堂,放久了的菜和现炒的菜味道肯定不一样嘛,它的鲜味和香味会淡很多。我认为预制菜越接近现炒的口感,就越成功。

如果从学术角度来说,我们会根据各项指标去判断预制菜是否成功。比如鱼糕的硬度、弹性,肉质的持水性等。微观一点的话,会看里面的结构是否完整,结构完整对感官和保藏都会更好。

预制菜在我们国家其实是一个刚火起来的赛道,国家对它的定义也在不停修改。我觉得预制菜做出来,首先保持基础营养成分,再对它提高风味,在国标范围内加入什么东西能让消费者有更好的体验感,就是好的预制菜。

4️⃣ 对预制菜的态度?

我反正不抵制预制菜。其实现在吃的很多东西都是预制菜,只不过社会上突然关注了这个东西。

预制菜不等于料理包,更多是制作出一种半成品,再进行烘烤和加热。不仅在营养方面没有问题,而且更省时间。难道汉堡和方便食品就不算是预制菜吗?其实大家早就已经接受了这些。

5️⃣ 有什么想不到的菜,也能做成预制菜吗?

辣椒炒肉、佛跳墙以及襄阳牛肉面吧,现在连鸡蛋都能做成预制菜。去年9月,湖北发布了69道代表“地道荆楚味”的预制菜谱,里面有凉拌毛豆、洪湖藕汤、新农的牛肉、潜江小龙虾、香煎大白刁以及剁椒鱼头。即使不会做菜,你也能做出一桌子满汉全席啊。

6️⃣ 预制菜怎么保鲜?

贮藏起来。在自己实验室的话,会加一些抗氧化物质和外援添加物,比如紫苏提取物,它具有抗氧化性。或者是通过一些加工工艺,我课题用的是鱼糜,经过漂洗,上面的酶会变少,酶活性也会变低,就可以保鲜,让它贮藏得更久。

更简单的是直接冷冻保存。我们实验室里有一个超低温冰箱,里面的温度是-80℃,使用前必须戴上防护手套。

这些保鲜技术对营养没有损害,但对风味会有影响。比如你加了一些东西,口味会变好,但是色泽会变差,我们最后会做一个感官评价,来综合看哪个更好。也会互相品尝对方做出来的食物。

台北路一家馆子重新装修之后,墙上多了大大的七个字:坚决抵制预制菜。“抵制”两个字特意标红了,很醒目。

走在武汉街头,你会发现蛮多家常小炒店都标了类似语录。

蛮多朋友不是接受不了预制菜,是接受不了以为菜是现炒现做,结果后厨的人偷偷打开了一袋料理包。你不晓得它用的是什么料理包,成本几多钱,是不是添加了防腐剂,保质期多久。可能料理包的成本跟现炒一道菜的成本差不多,但你不知道。

预制菜不可怕,知情权得不到保障才让人担心。上个月,某连锁深陷预制菜风波,马上就在微博写了封公开信,公布了自家预制菜的占比,评论区清一色觉得:一饿,这个价位,吃点预制菜怎么了?

Copyright ©2004-2014 版权所有 © 北京金浪国际会展有限公司 未经许可 严禁复制

苏ICP备2022034205号-3 All Rights Reserved